漢詩徒然草(29)「蟋蟀」

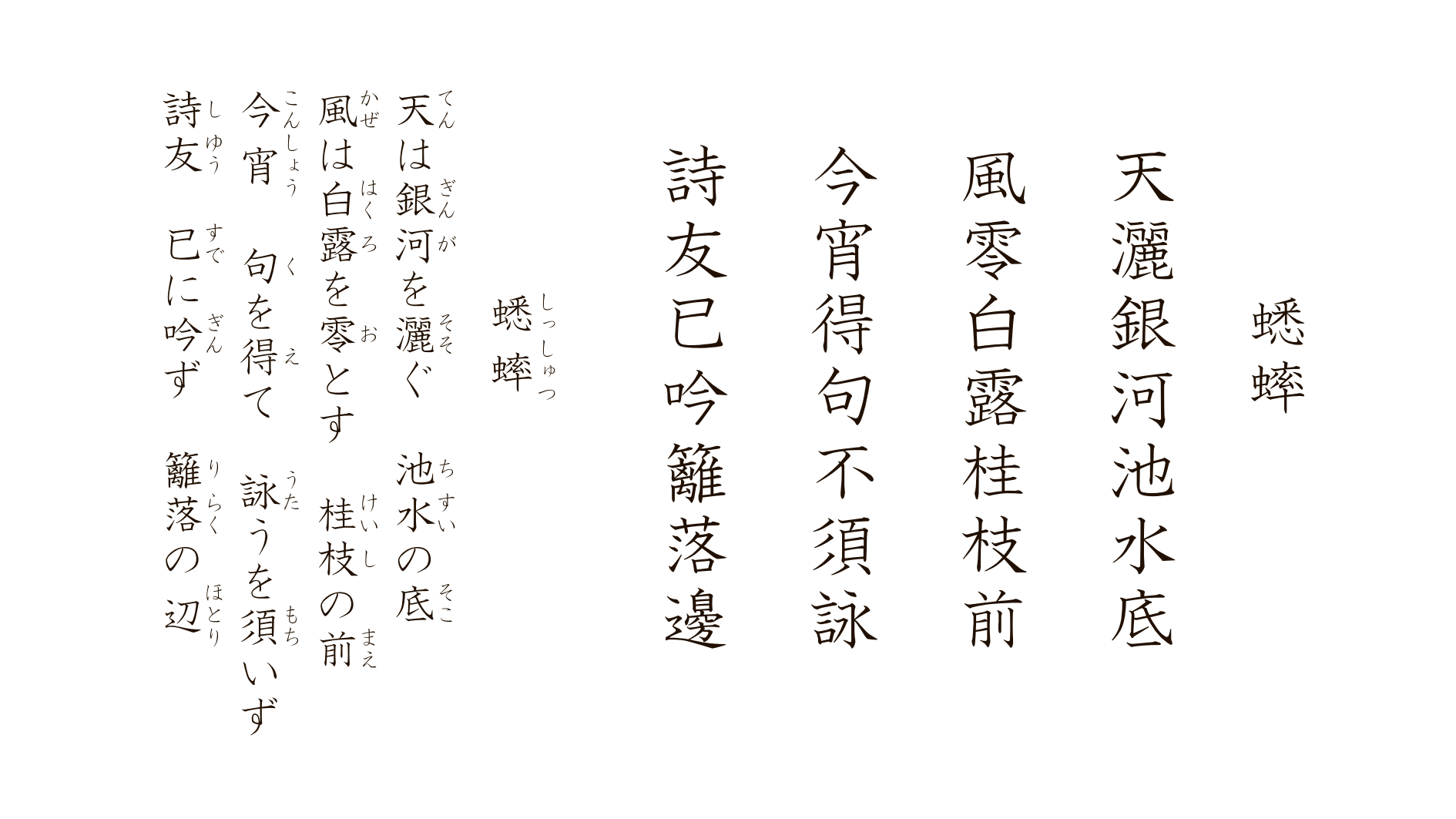

天灑銀河池水底 天は銀河を灑ぐ 池水の底

風零白露桂枝前 風は白露を零とす 桂枝の前

今宵得句不須詠 今宵 句を得て 詠うを須いず

詩友已吟籬落邊 詩友 已に吟ず 籬落の辺

蟋蟀 … コオロギ

桂 … 木犀《もくせい》。 日本でいう桂《かつら》ではない

籬落 … まがき

「情」と「理」

詩とは、自分自身の心の中にある詩情を言葉で表したものです。では、その「情」さえあればよいのかと言えば、もちろんそうではありません。詩作には、それを表現するための技術的な「理」の面もあります。つまり、自分の詩情「情」を文字にして他人に伝えるには、テクニックやスキルといった「理」が必要だということです。

今回は、そのような詩作における「理」の面を見ていきましょう。

蝉たちの声も疎《まば》らになってきた夏の終わり、今度は秋の虫の代名詞とも言えるコオロギたちの出番になります。蝉の声はとにかく騒がしい熱気のイメージですが、コオロギは対照的に心地よい、しんみりとしたイメージです。

天灑銀河池水底 天は銀河を灑ぐ 池水の底

風零白露桂枝前 風は白露を零とす 桂枝の前

満天の星が煌《きら》めく秋の夜、天の川は、まるで庭の池の底までそのまま灑《そそ》いでいるかのように、澄み切った空に連なっています。また、どこからともなく吹いてくる夜風は、キンモクセイの葉の白露を落とすかのようにも覚えます。

今宵得句不須詠 今宵 句を得て 詠うを須いず

詩友已吟籬落邊 詩友 已に吟ず 籬落の辺

絵に描いたような秋の風景を目の前に詩を詠みたくもなりますが、今夜ばかりはその必要もないでしょう。同じ詩情を解する友が、すでにまがきの辺《ほと》りで詠っているのですから。

対句

起句と承句は対句になっています。対句に関しては、すでに漢詩講座(27)で扱っていますので、詳しくはそちらをご覧ください。

天灑銀河池水底 天は銀河を灑ぐ 池水の底

風零白露桂枝前 風は白露を零とす 桂枝の前

「天」と「風」

「灑」と「零」

「銀河」と「白露」

「池水」と「桂枝」

「底」と「前」

が、それぞれ対の構成になっています。

また、この対句には「銀河」「白露」「桂枝」と、秋の風物が散りばめられています。澄みわたる秋の夜空、玲瓏たる白露の玉、甘い芳香を放つキンモクセイ。秋を感じさせる要素をこれでもかと詰め込んでいますが、ここではまだその風情を印象付けるだけで、本当の主役は登場させていません。

その本当の主役とは、最も秋を感じさせる風物であり、今回のメインテーマでもある「蟋蟀」……コオロギです。

読み手の視点に立つ

この詩は起句では夜空から庭の池へ、承句では庭からキンモクセイの枝へ、結句では、さらにまがきの辺りへと、上から下へ、遠から近へ、全体から局所へと視点誘導してます。パノラマ的な秋の夜の情景から、徐々にメインテーマであるコオロギへと視点がシフトしているのです。

詩を作るときは、常に読者の目には何が映っているかを意識しなければなりません。自分はこのようなことを言っている、と思っていても、実際に他の人が読んでみると、全くその情景が伝えられていない、ということが多々あります。

これは、第三者の目になりきれていないのが原因です。大切なことは、一度自分だけが持っている情報から離れて、まっさらな状態になって読み手には何が見えているかを考えてみることです。

作者の描きたいものが読者の脳裏に浮かぶような情景描写を常に心がけましょう。

二句一章

絶句でいう起・承句と転・結句が、それぞれ一つの文章になっていることを「二句一章」と言います。これは承句が起句を受け、結句が転句を受けるという起承転結の構成を考えると当然のことと言えます。

しかし、初学者が漢詩を作るときは、繋がりを考えずにそれぞれ独立して作ってしまうので、しばしばそれらに分断が起きてしまいます。そこで、その連結を意識させるために「あたかも一文となるように」と教えているのです。

今回の詩では、起・承句は対句を用いた対応する一連の風景の描写で、転・結句は、結論を述べたあとにその理由を述べるという完全に繋がった文章になっています。

起承転結の構成を考えるときは、いっそのこと起・承句と転・結句の内容をそれぞれ1セットで考えて作り始めるとよいでしょう。

テーマ

順番が前後しましたが、詩であれ何であれ、創作物で一番大切なのはテーマです。創作物のすべての要素は、このテーマを述べるためにある、と言っても過言ではありません。

今回の詩では、コオロギに寄せた感傷がテーマになります。しかし、漢詩徒然草「阿蘇山」でお話したように、ただコオロギに対する感情を述べただけでは、それが読者に伝わることはありません。ここでも、着想という「理」が必要になってきます。どのようにしてその感動を表現するか?というアイディアを考えるということです。

今宵得句不須詠 今宵 句を得て 詠うを須いず

詩友已吟籬落邊 詩友 已に吟ず 籬落の辺

ここでは、コオロギを擬人化して、秋の風情をともに解するもう一人の詩人として登場させることにより、コオロギに対する友情めいた感傷を表現しています。

コオロギは、それ自体が秋の風物ですが、詩の世界にはそんな制限はありません。この幽玄なる秋の夜の風情を誰かと分かち合いたいという思いさえあれば、ともに詩情を寄せる友人にもなり得るのです。

破題

詩題の内容が詩のどの箇所で登場するか?を「破題」と言います。詩題はその詩のテーマであるわけですから、これは通常、最初に登場すべきです。起承転結で言うと、起句、少なくとも承句までには登場させるべきでしょう。

今回の詩題は「蟋蟀」ですが、このコオロギが明らかに登場しているのは結句で、それをほのめかしているのが転句です。これは破題としては遅く、あまりやるべき構成ではありません。

ただ、一見コオロギのことを言っていない起承句も、このコオロギを引き立たせるための舞台装置であり、そういう意味では起承転結のすべてがこのテーマのためにあります。破題という考え方の本当の役割は、いかにテーマがしっかりと述べられているかということを認識させるためにあるのです。

「理」には「学び」が必要

はじめに述べたとおり、詩は「情」が根本ですが、「理」がない限りは決して人に伝わることはありません。これは、その創作ジャンルが何であっても同じことが言えます。

何事であっても人に思いを伝えるには、その思いだけではそれを成し遂げることはできません。あらゆる創作活動には、スキルやテクニックを磨く「学び」が必要だということです。

○●○○○●●

天灑銀河池水底 天は銀河を灑ぐ 池水の底

○○●●●○◎

風零白露桂枝前 風は白露を零とす 桂枝の前

○○●●●○●

今宵得句不須詠 今宵 句を得て 詠うを須いず

○●●○○●◎

詩友已吟籬落邊 詩友 已に吟ず 籬落の辺

仄起式、起句踏み落とし。「前」「邊」下平声・一先の押韻です。

←漢詩徒然草(28)「颱風」へ | 漢詩徒然草(30)「天月與水月」へ→