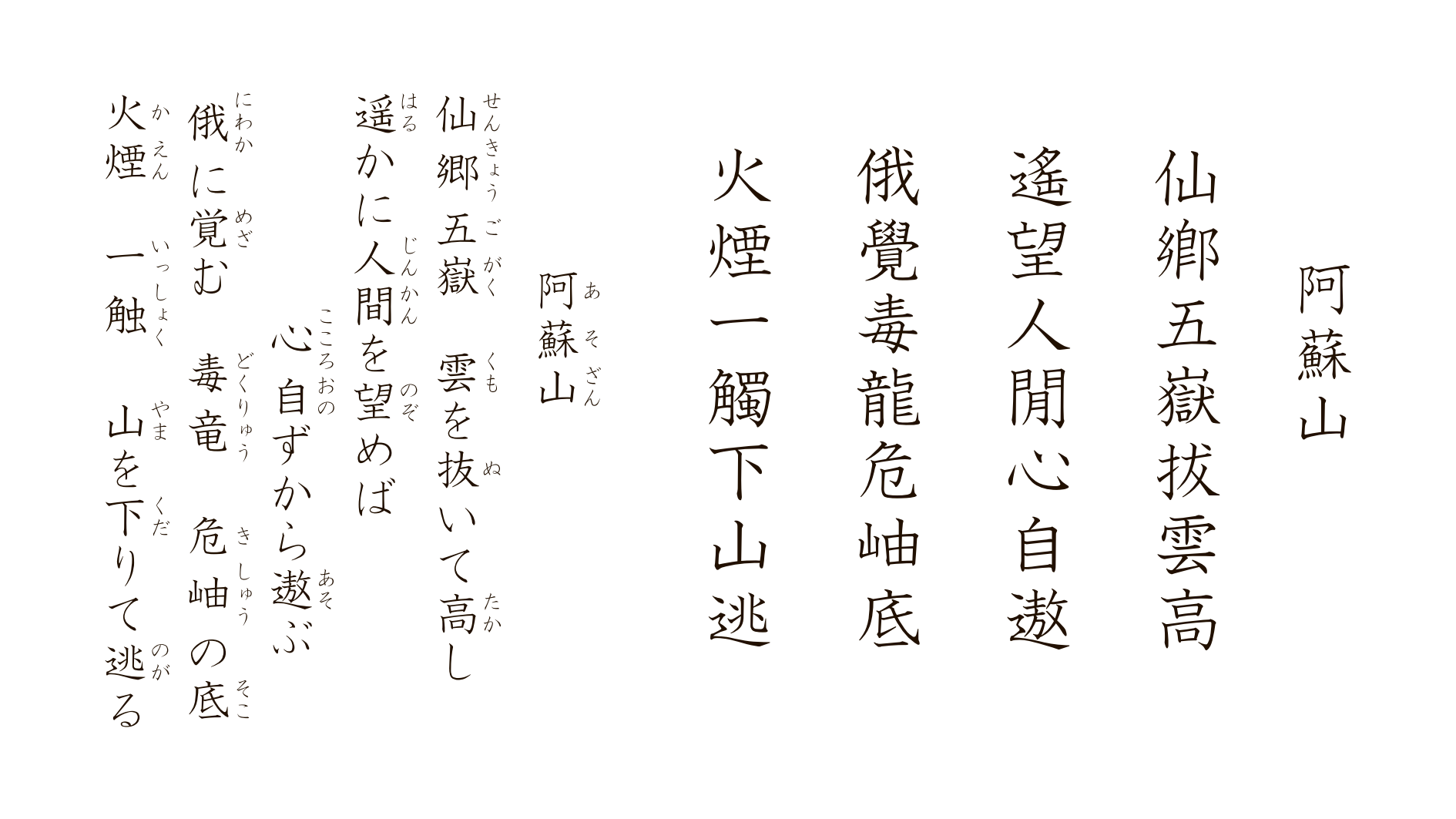

漢詩徒然草(26)「阿蘇山」

仙鄕五嶽拔雲高 仙郷五嶽 雲を抜いて高し

遙望人閒心自遨 遥かに人間を望めば 心自ずから遨ぶ

俄覺毒龍危岫底 俄に覚む 毒竜 危岫の底

火煙一觸下山逃 火煙 一触 山を下りて逃る

仙鄕 … 仙人が住む場所

五嶽 … 阿蘇五岳

(根子岳《ねこだけ》、高岳《たかだけ》、中岳《なかだけ》

杵島岳《きしまだけ》、烏帽子岳《えぼしだけ》)

人閒 … 人の世(人間《にんげん》ではない)

毒龍 … 毒を吐く龍

危岫 … 切り立った峰。またその洞穴

火の国と呼ばれる熊本県。その北東部には今なお火山活動中の阿蘇山があります。今回の漢詩は、前回に引き続き熊本を旅したときに詠んだものです。

仙鄕五嶽拔雲高 仙郷五嶽 雲を抜いて高し

「阿蘇山」と詩題にもしていますが、実は阿蘇山は、阿蘇山という一つの山があるのではなく、阿蘇五岳と呼ばれる5つの連山(註を参照)と、それを取り囲むカルデラ(火山活動によって形成された窪地)から成り立っています。

現在も活動を続けている中岳の標高は1,506m、阿蘇カルデラの直径は約25×18kmにも及び、その規模は世界最大級です。そして、そのカルデラの内部は、約5万人の人々の生活圏となっていて、鉄道が通り田畑が広がっています。

遙望人閒心自遨 遥かに人間を望めば 心自ずから遨ぶ

そんな緑豊かな人々の生活を、遥か山の上から眺めると、自ずと陶然とした気分になってきます。まさに人の世ならざる光景に仙人の住処《すみか》かと錯覚するほどです。

俄覺毒龍危岫底 俄に覚む 毒竜 危岫の底

しかし、そんな夢見心地は、突然、鳴り響く警報によってかき消されました。その火山口の底に棲まう恐ろしい毒龍がついに目覚めたのです。地鳴りの咆哮と毒気の噴煙に、今、自分のいるところが人境ではなかったことを思い知らされます。

Wikipedia「カルデラの一覧 (日本)~阿蘇カルデラ」には、次のように記載されています。

阿蘇カルデラの大噴火は調査によれば4回あったと推定されるが、一番、大きかったのは9万年前に発生した4回目の噴火である。このときの総噴出量は富士山の山体体積を上回る600km³に達し、火砕流は九州の半分近くを覆い尽くし、火山灰は日本全国に降下した。宮崎県の高千穂峡谷はこのときの火砕流堆積物(溶結凝灰岩)を河川が侵食したものである。

自然は時としてその美しさで私たちを魅了しますが、その一方では間違いなく、人の力ではどうすることもできない恐ろしい災害をもたらす一面があるのです。

火煙一觸下山逃 火煙 一触 山を下りて逃る

阿蘇の火口は観光のために公開されていますが、そのようすは常時モニターされ、有毒の火山ガスの噴出・流入など危険性が観測されると、避難警報が発令され付近は直ちに閉鎖されます。

一たび毒龍が目覚めると、人々は一目散に山を降りて逃げる他ありません。決して安全ではない火口見学。その火山はまさに今も活きているのです。「火煙一觸」とは誇張表現ではありますが、いざ自分の身に危険が迫るとなると、本当にその火焔が背中に触れたかのような心境です。

俗世間を離れた天に接する地にして、有史以来、幾度となく地異を繰り返した「阿蘇五岳」。人の世ならざるところは、文字どおり安易に人が訪れるべき場所ではないのかもしれない……そんなことを思った阿蘇の火口見学でした。

○○●●●○◎

仙鄕五嶽拔雲高 仙郷五嶽 雲を抜いて高し

○●○○○●◎

遙望人閒心自遨 遥かに人間を望めば 心自ずから遨ぶ

○●●○○●●

俄覺毒龍危岫底 俄に覚む 毒竜 危岫の底

●○●●●○◎

火煙一觸下山逃 火煙 一触 山を下りて逃る

平起式、「高」「遨」「逃」下平声・四豪の押韻です。

その詩情を読み手に伝えるには?

詩とは自分の中にある感動=詩情を詠むことですが、それ自体は自分の心の中だけにあるものなので、そのままでは他者に伝えることはできません。他者に伝えるには、その抽象的な心を具体的な形として表現する必要があります。つまり、詩とは形のないものに形を与え、目に見えないものに姿を与える文学なのです。

どんなに恐ろしい目に遭ったとしても、ただ「恐ろしかった」と言っただけでは、その感情は決して他人に伝わることはありません。相手は「ああ、そうですか。恐ろしかったんですね」と思うだけです。

そうではなく、その心を伝えるには相手にも自分と同じ恐怖を体験してもう必要があります。そこで今回、私が用いた表現が「火山口の底に棲まう恐ろしい毒龍がついに目覚めた」です。

毒性のある火山ガスはそれだけでも恐ろしいものですが、作者が感じたその真の恐怖を表現するには、さらにその心境を表した言葉に変換する必要があります。龍の放つ地鳴りの咆哮と毒気の噴煙……このように表現することで作者が感じた火山の恐怖を多少なりとも読み手に伝えることができるのです。

それでは最後に李白の「望廬山瀑布二首其一(廬山《ろざん》の瀑布を望む 二首 其の一)」の一節を見てみましょう。

「廬山」とは、江西省九江市の南にある山のことで、切り立った四方の断崖に霧が立ち込める、そんな幽玄なる情景が有名な古《いにしえ》よりの名勝です。「瀑布」とは、滝のことですが、詩仙・李白が、その雄大なる天工をどう喩《たと》えたかが、この詩の見どころです。

初驚河漢落 初めは驚く 河漢《かかん》落ちて

半灑雲天裏 半ば雲天《うんてん》の裏《うち》に灑《そそ》ぐかと

「初めは天の川が落ちて、雲のかかる空に降ってきたのかと驚いた」

まさに奇抜にしてダイナミックです。「滝が素晴らしかった」と言っても、人は「ああ、そうですか。素晴らしかったんですね」と思うだけですが、「天の川が落ちてきた」と言われれば、否応なくその姿を想像します。そして、その姿とはまさに李白が廬山の滝を見たときに感じた詩情そのものです。李白の心は目には見えないものですが、李白はその卓越したセンスと技法により、それに形を与え、目に見える姿にしているのです。

望廬山瀑布二首其一(廬山の瀑布を望む 二首 其の一)

西登香爐峰 西のかた香炉峰《こうろほう》に登り

南見瀑布水 南のかた瀑布の水を見る

掛流三百丈 流れを掛《か》く 三百丈

噴壑數十里 壑《たに》に噴く 数十里

歘如飛電來 歘《くつ》として 飛電の来《きた》るが如く

隱若白虹起 隠として 白虹《はくこう》の起《た》つが若《ごと》し

初驚河漢落 初めは驚く 河漢《かかん》落ちて

半灑雲天裏 半ば雲天《うんてん》の裏《うち》に灑《そそ》ぐかと

仰觀勢轉雄 仰ぎ観れば 勢い転《うた》た雄なり

壯哉造化功 壮《さかん》なる哉《かな》 造化の功

海風吹不斷 海風 吹いて断《た》えず

江月照還空 江月 照らして還《ま》た空《くう》なり

空中亂潨射 空中 乱れて潨射《そうしゃ》し

左右洗靑壁 左右 青壁を洗う

飛珠散輕霞 飛珠 軽霞《けいか》を散じ

流沫沸穹石 流沫《りゅうまつ》 穹石《きゅうせき》に沸く

而我樂名山 而《しこう》して 我《われ》名山を楽しみ

対之心益閑 之《これ》に対して 心益ます閑《のどか》なり

無論漱瓊液 論ずる無かれ 瓊液《けいえき》に漱《すす》ぐを

還得洗塵顏 還《ま》た得たり 塵顔《じんがん》を洗うを

且諧宿所好 且つ諧《かな》う 宿《もとよ》り好む所に

永願辭人閒 永く願う 人間《じんかん》を辞するを

香爐峰 … 廬山にある峰。景勝の地

瀑布 … 滝

三百丈 … 300mほどの距離。1丈は約3m(中国)

數十里 … 数十kmほどの距離。1里は約600m(中国)

歘 … たちまち

飛電 … 稲妻

河漢 … 天の川

雲天 … 雲のかかる空

造化 … 万物を創造する自然の摂理

潨射 … 水の落ちるさま

靑壁 … 苔むした青い岩壁

輕霞 … うっすらとしたもや

穹石 … 大石、大岩

瓊液 … 長寿をもたらすという飲みもの

塵顏 … 俗塵に汚れた顔

人閒 … 人の世(人間《にんげん》ではない)

西にある香炉峰に登り、

南の方角の滝の水を眺める。

流れのかかること三百丈。

谷に噴くこと数十里。

たちまち稲妻が奔《はし》るかのように、

また、隠れて白い虹がかかるかのように(その滝は流れている)。

初めは天の川が落ちて、

雲のかかる空に降ってきたのかと驚いた。

仰ぎ見ると、その勢いはますます凄まじく、

万物を創造する自然のなんと壮大なことか。

海風が吹いて断えることのないように、

また江《かわ》の月が照らして澄み切っているように、

空中に乱れ飛んで、

左右に砕けて苔むした青い岩壁を洗う。

水しぶきは、うっすらとしたもやとなり、

流れ出る泡粒は、大岩から沸き起こる。

そのようにして、私はこの名山を楽しみ、

この滝に対すると、心はますますのびやかになる。

長寿の水を求めて口を漱《すす》ぐ必要はもはやないだろう。

すでにこの水で俗塵に汚れた顔を洗うことができたのだから。

ここはもとより私の好みにかなう場所。

願わくば、常しなえに人の世に別れを告げたいものだ。

←漢詩徒然草(25)「田原坂」へ | 漢詩徒然草(27)「蟬」へ→