「きみはいのちを、どう使うんだい?」

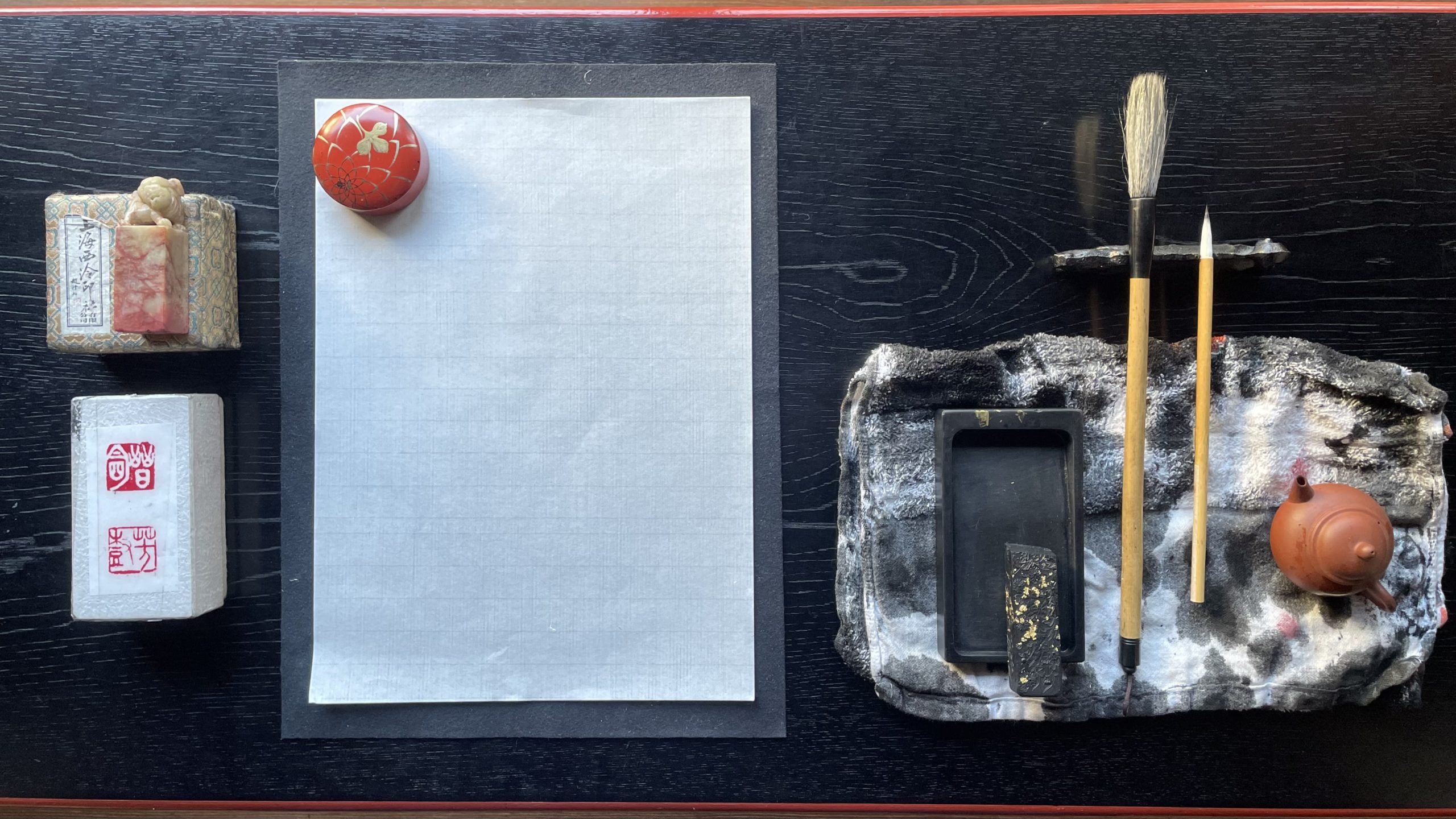

私の住む愛知県春日井市は、書の三蹟・小野道風《おののとうふう》の生誕地ということもあり「書のまち」として有名です。私も幼い頃から書道を習っているのですが、先生からはよく「腕を磨くには、まず書道具とじっくり対話すること」という助言を頂きます。

先日、私が書の稽古をしているときに、あることに気が付きました。それは「墨がすれて減っている。よく見ると、筆も毛が抜けて穂先がちびている。」ということです。

格別大きな気づきではありません。道具を使って字を書けば、それぞれが消耗してゆくことはごく当たり前のことです。しかし、そのときふと、私は筆や墨のいのちを見た気がしました。

筆や墨は限りあるその身を削ってそれぞれの本分を発揮し、一つの作品へと和合してゆきます。その営みに私は、それぞれの道具たちが持ついのちのはたらきを見ずにはいられません。

私が尊敬する書道家の柿沼康二氏は、このように語ります。

歴史に残った書の名作や墨蹟は、筆に加えて硯とその鋒鋩《ほうぼう》、墨のすすと膠《にかわ》、しかるべき手すきの紙と独特の繊維構造を何一つ欠かなければこそ、何百何千年もの時の試練に耐え、今も私たちが目にできるのである。

いわゆる「不朽の名作」という言葉は、どんなに時間が経っても失われない高い芸術性を持つ素晴らしい作品のことをいいますが、氏の言葉は、たくさんの人や物が関わりあい、それぞれがそのいのち、すなわち本分を全うすることにより初めて調和・大成するという、その新しい一面を教えてくれます。どんなに素晴らしい作品も、それに関わった人たちや道具たちのはたらきがなければ、決して後世に残ることはできないのです。

そう考えると、何の変哲もない書道具たちに対していっそう愛着や敬念が湧いてきます。一方で、「自分は今まで、彼らのいのちを十分に使い切って書に取り組めてきたろうか」と省みずにはいられません。

その内省を原動力に、また筆を持ち、硯にためた墨にトプンとひたして紙の上に運ぶと、そこでまたハッとさせられます。

「あぁ、この道具たちの使い手である私自身は、どんないのちを表現できるだろう」と。

考えてみれば、筆や墨のみならず、その一瞬一瞬に私自身も削られているものがあります。それは時間です。私たちのもつ時間というのは、いわば砂時計の中の砂のようなものです。この世界を共に生きるあらゆる人や、自然との関わりが、砂の一粒一粒となって注がれています。

言うなれば、時間は自分自身の独占物ではなく、他者からの預かりもの。それぞれが、刻一刻と減るその時間をどのように使っていくか、つまり自身のいのちの使い方を考え、その本分を全うすれば、この世界そのものが調和のとれた「不朽の名作」になってゆくに違いありません。

今日も書道の稽古に臨むと、傍らの筆が、墨が、硯が、紙が、私に問いかけます。

「きみはいのちを、どう使うんだい?」

※この文章は『花園』2018年3月号(発行所:妙心寺派宗務本所 教化センター)に寄稿した文を加筆・修正したものです。