第5の探検-長押《なげし》の移ろい

皆様、建築の森にようこそ。わたくし、「禅寺建築探検隊」案内係の佐々木でございます。

第5の探検は、様々な変化を続けてきた部材、長押《なげし》の変容を探ってみたいと思います。

今回のテーマ:長押《なげし》の機能と形状の変化について

長い歴史の中で建物は、生活様式の変化や技術の発展など、種々の影響を受けながら変容を遂げてきました。その中で、新しく現れた部材もあれば、消え去った部材もあります。機能が変わりながらも残り続けた部材もあります。

今回、これらの部材の中から「長押《なげし》」を取り上げ、その機能と形状の変化を辿ってみます。

飛鳥時代

飛鳥時代に中国大陸から朝鮮半島を経て日本に入ってきた寺院建築は、それまでの「掘立《ほったて》柱」を用いた建物とは根本的に異なる構法でした。

それは「礎石《そせき》建て」と言い、大きな石を据え、その上に柱を立てるものです。掘立柱のように自立可能な柱と異なり、礎石建ては柱が倒れないように柱同士をつなぐ必要があります。この役割を果たす部材の一つが長押です。

ただし長押は、調べた限りでは中国・朝鮮のどの時代の建物にも用いられていません。寺院建築は大陸から導入されたものですが、長押に関しては日本独自の部材といえます。

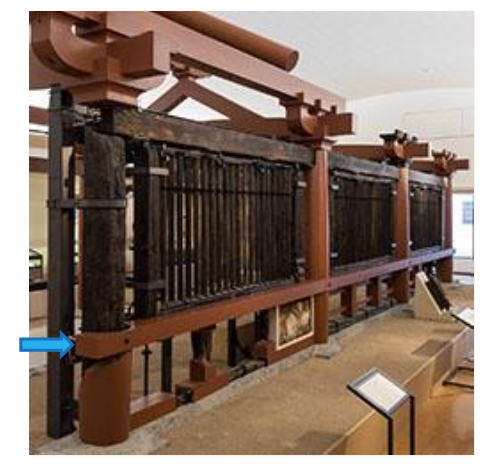

長押は、柱と柱を内、外両側から水平方向に繋ぎ、釘で打ち付けたものです(画像1*)。丸い柱にかかる所ではカーブに沿って欠き取られ、柱にぴったりと取り付きます。

当初長押は、窓や扉を収めるための補助材として取り付けられていました。このような材のことを「造作材《ぞうさざい》」と言いますが、飛鳥時代建立の、法隆寺西院回廊や山田寺回廊(画像2*)では、腰長押が連子窓《れんじまど》の枠を支える造作材であることがわかります。

平安時代

この造作材であった長押が、やがて横揺れを防ぐために取り付けられるようになりました。建物をしっかりと固める「構造材」としての役割を果たすように変化してきたのです。平安時代建立の平等院鳳凰堂や中尊寺金色堂などには、構造材として長押が使われています。

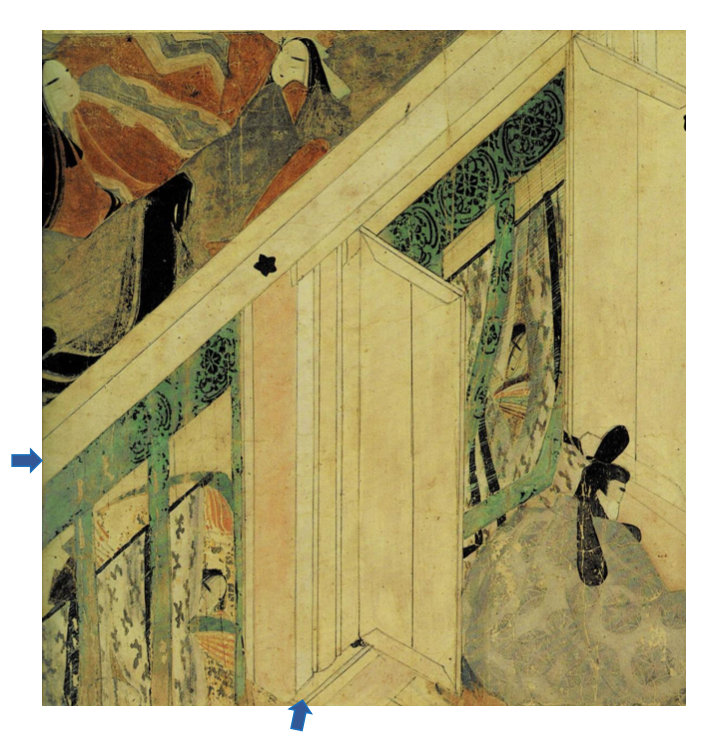

この時期、住宅建築にも長押が用いられたことが、同時代に描かれた絵巻物から見出せます。『源氏物語絵巻』の舞台は寝殿造りですが、建物内部に壁は殆どなく、布などで覆われているだけです。室内を取り囲む柱を繋ぐのは上長押、下長押で、これらが構造材の役割を果たしていることは、精密に描かれた絵画から確認できます(画像3)。

また『信貴山縁起』では、長者の家の校倉造《あぜくらづくり》の蔵が托鉢用の鉢に乗せられ軽々と空中高く飛び、信貴山にある僧坊まで届く、何ともダイナミックな話が描かれていますが、長者の家、僧坊、町屋それぞれに長押が使われています。このように平安時代には、柱を固めるための必要な部材として長押を捉えていたことがわかります。

鎌倉時代

鎌倉時代、藤原定家により記された『明月記』には、邸宅の着工から完成までの過程が詳しく記されていますが、ある日、邸宅内に建てた持仏堂が崩れ柱が折れてしまいました。定家はその日の記述に、「長押が無かったせいだ」と書き残しています。鎌倉初期、長押を構造材として認めていた証拠です。

ところが、構造材と造作材の役割を担っていた長押が、造作材のみに逆行する大変革が起きました。平安末期、中国大陸から「貫《ぬき》」という構造的に非常に優れた部材が導入されたのです。貫は、柱に穿った穴を貫通し柱と柱を繋ぎ止めます。細い材でも支持力が強いため、構造材の役割は長押から貫に移っていったのでした。東大寺再建時に重源が用いた構法がそれです。今でも東大寺南大門で貫の堅固さを見ることができます。

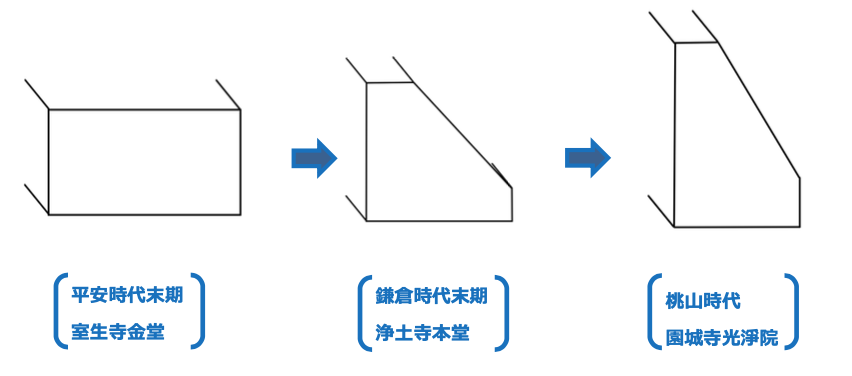

しかし、ここで長押が消滅したわけではありません。伝統的な様式を示す大切な部材として生き残っていきました。造作材としての長押に必要とされたことは、強度ではなく、これまでと同様の外観でした。平安時代までは長方形の断面をもつ長押でしたが、木材の節約のために丸太の挽き方を工夫し、正面は以前と同様ですが断面は三角形になりました。「長押挽き《なげしびき》」と呼ばれ、中世以降現代に至るまで使われている方法です(画像4)。

そこで、昭和に再建されたある寺院の門に登り、内法長押の内部を確かめてみました。外側は厚みのある古代以来の角材に見えますが(画像5)、内側を上から覗くと長押と壁との間には隙間があり、柱に取りつく斜線は、長押の断面が三角形であることを示しています(画像6)。

江戸時代

江戸時代に建てられた聖護院宸殿は光格天皇が一時期政務を執られた場所ですが、書院造の雰囲気を感じとれる貴重な建物です。

段差のついた空間に床《とこ》、違い棚が設置され、二重の長押が部屋を囲みます(画像7)。仄暗い中で、狩野派の金碧障壁画や長押の釘隠しの六葉金具がひときわ輝き、厳かで緊張感のある印象を与えます。また、長押の幅を広くして、床柱への納め方を重厚な「枕捌き《まくらさばき》」とするなど、格式の高さを醸し出しています(画像8)。こうした設えにより、時代の要請に応じた権威や威厳が一瞬で感じ取れる空間に仕上がっていったのでした。

同じ書院造りでも数寄屋《すきや》風書院造りでは、柱や長押を面皮《めんかわ》にする(丸太の木の皮をあえて残す)ことなどで、柔らかな感性あふれる空間に変わり(画像9)、釘隠しの見事な意匠は現在でもなお新鮮な輝きを放っています(図像10)。

まとめ

権威を象徴する必要のない現在、長押の存在意義は失われてきています。部屋に格式をもたらし私室との違いを表現するための長押も、和室そのものが日本住宅の中から失われつつある中で、やがて消滅していく部材になっていくのかもしれません。

あるいは、求められる役割に応じ、変幻自在に変化してきた長押ですので、この先新たな役割を見つけ生き残っていく可能性もあります。日本住宅の新たな住まい方の先に変容を遂げた長押の姿を見ることができるのかもしれません。

- 画像1:奈良文化財研究所 飛鳥資料館ホームページより(https://www.nabunken.go.jp/asuka/)

- 画像2:小松茂美 編集『源氏物語絵巻』(「日本の絵巻1」1987年/中央公論社)