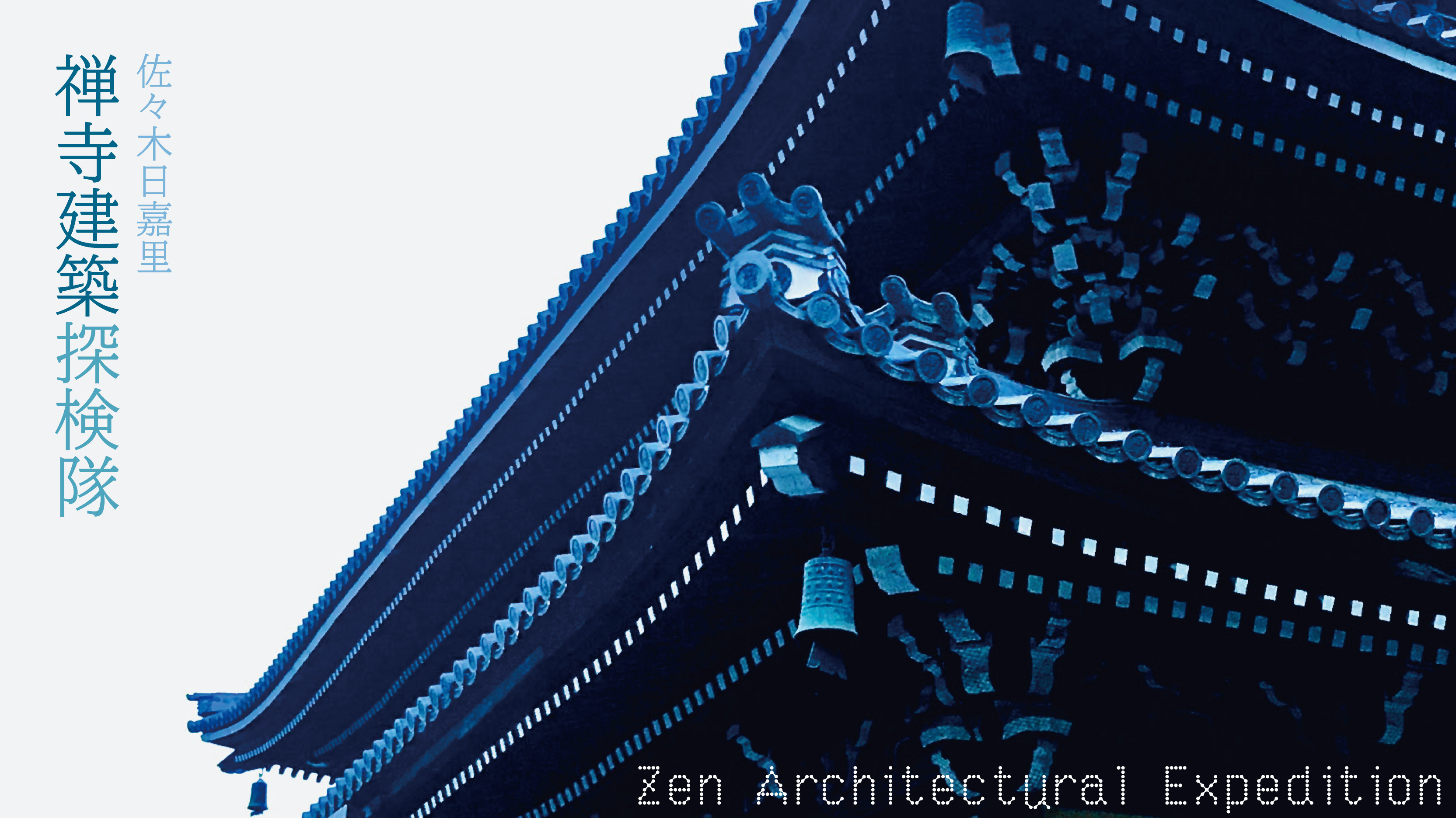

第4の探検-さらに懸魚の源流を探る(1)

皆様、建築の森にようこそ。わたくし、「禅寺建築探検隊」案内係の佐々木でございます。

今回の探検は第3の探検 「懸魚の源流を探る」のさらに奥へ、時間をさかのぼり分け入ってまいります。

それでは、さっそく時間の森の探検へと出発しましょう。

今回のテーマ:中国の懸魚はいつから、どのような形で使われるようになったのか?

第三の探検「懸魚の源流を探る」では、日本の寺院建築の屋根で目にする懸魚が、いつから、どのような形で使われるようになったのか、その痕跡を辿りながら時代を遡り探って行きました。その結果、懸魚は日本古来のものではなく、飛鳥時代、仏教導入とともに日本にもたらされ、やがて定着した建築部材の一つであったことが確認できました。

前回遡れたのはここまででしたが、懸魚が中国から朝鮮半島を経て伝来したものであることがわかった以上、中国での源流を探さなくてはなりません。

今回は「中国の懸魚は、いつから、どのような形で使われるようになったのか?」をテーマに、中国における懸魚の痕跡を探ってみたいと思います。

北宋時代の懸魚

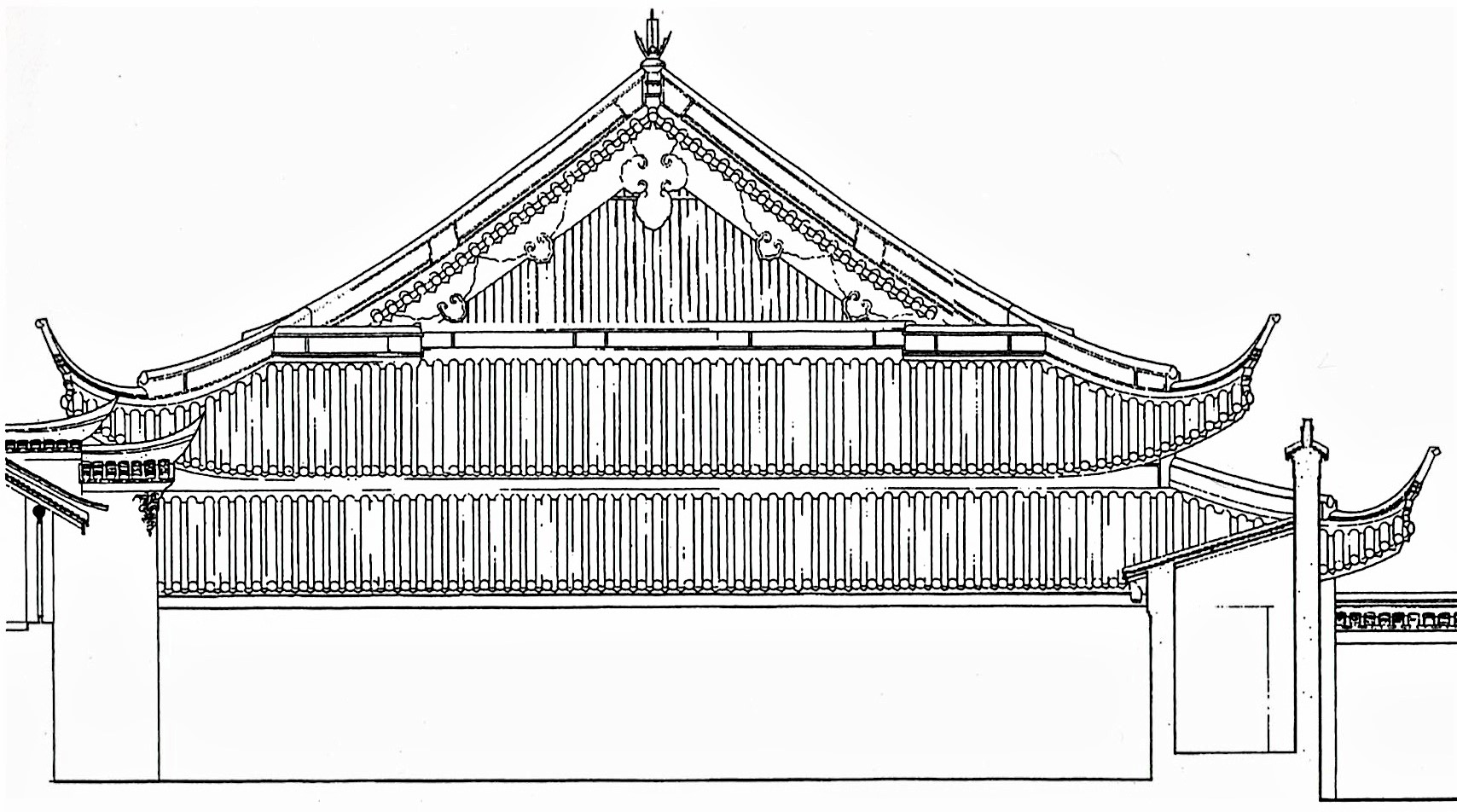

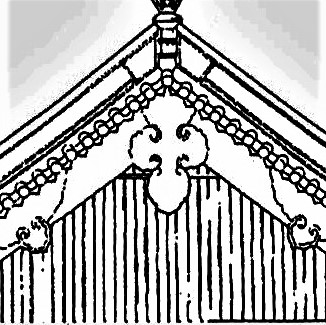

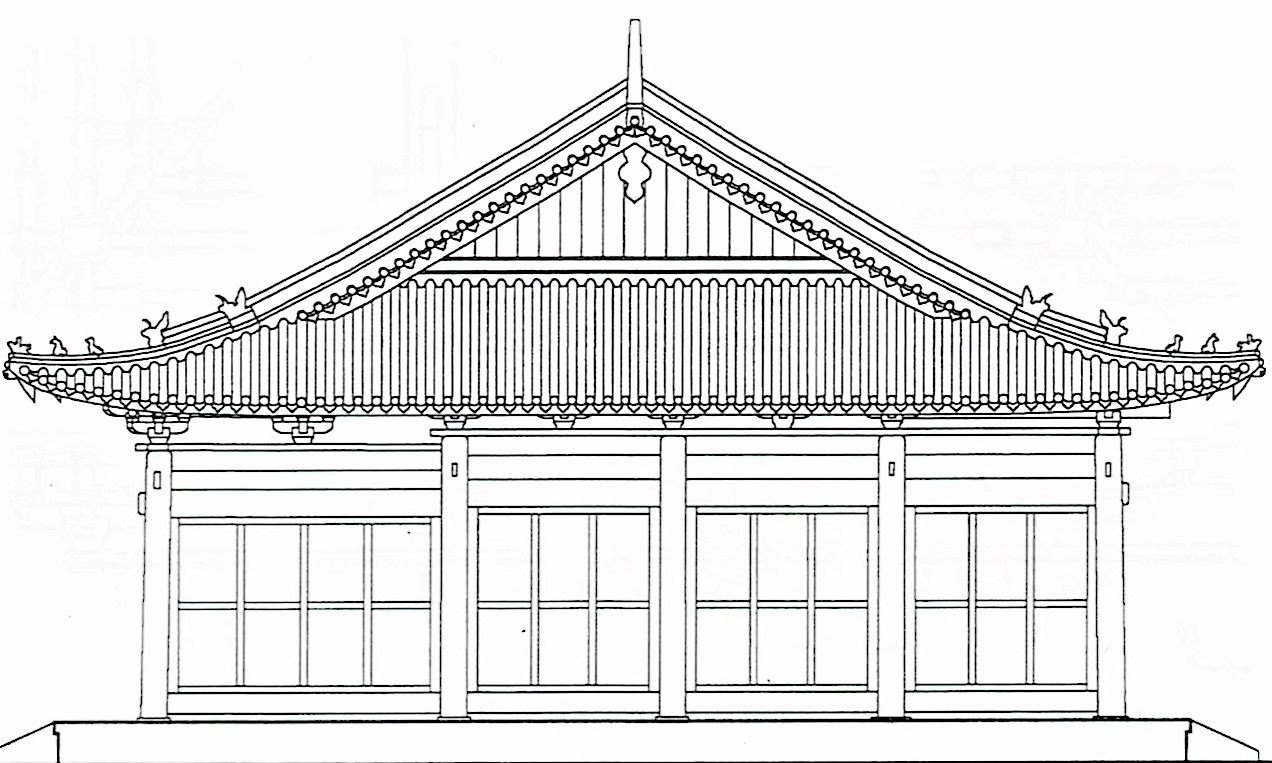

中国の建築に懸魚が用いられていたのは確かです。浙江省の寧波には北宋1013年再建の保国寺大殿(画像1a)が現存し、その建物の妻側破風には懸魚が取り付けられています(画像1b)。

南宋時代、日本からの入宋僧らが見た懸魚はこの形だったにちがいありません。日本が禅宗を導入した際、取り入れた中国建築には懸魚があり、その形を日本の禅宗寺院は取り入れ、三ッ花懸魚と呼ぶようになったのです。

保国寺大殿と同時期の北宋時代1052年に建立された河北省の隆興寺 転輪蔵殿(画像2)にも、同じデザインの懸魚が用いられています。そのデザインは同時代にまとめられた建築技術書『営造法式』に記されたものです。

北宋時代以降の懸魚

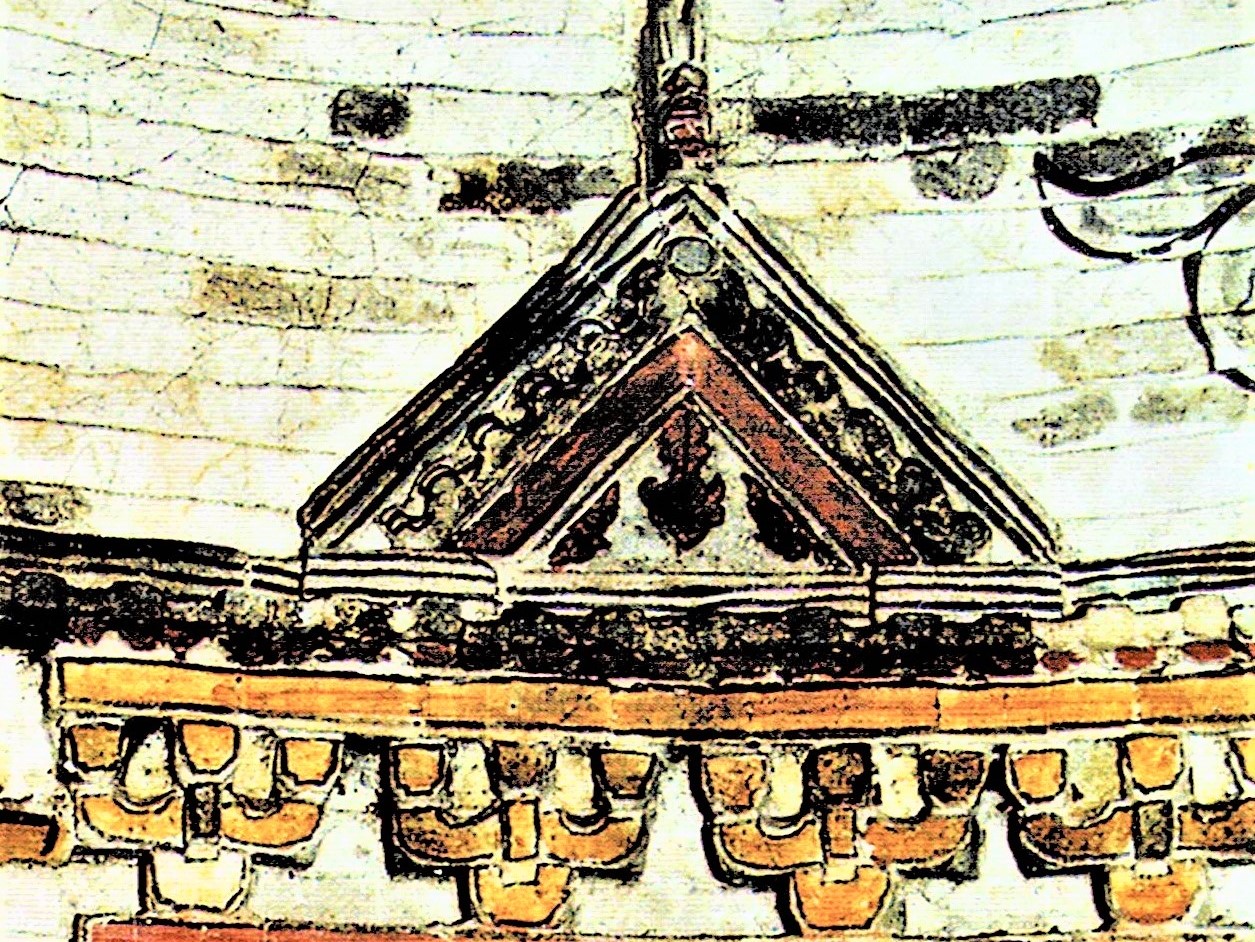

北宋以降の懸魚について、現存する建物以外にも絵画、壁画などを調べて行くと、南宋、金、遼、元、明、清いずれの代にも懸魚の存在を認めることができました(画像3・4)。北宋時代に確立された建築技術が中国周辺の地域に浸透していったことが理解できます。

北宋時代以前〜五代十国の懸魚

清・明代から北宋に至るまでの中国建築の懸魚の存在は明らかとなりましたので、ここからは時代を遡って見ていくことにします。

五代十国時代(907- 960)建立の建築物もわずかではありますが現存しています。そのほとんどが山西省に存在し、懸魚を伴った建物でした。ただ、北宋スタイル(三ッ花懸魚風)の懸魚もあれば、明代に掩角と称される、細長い嘴のような懸魚もあり、これらが当初からのものか、後に改変されたものか判断できかねるところです。

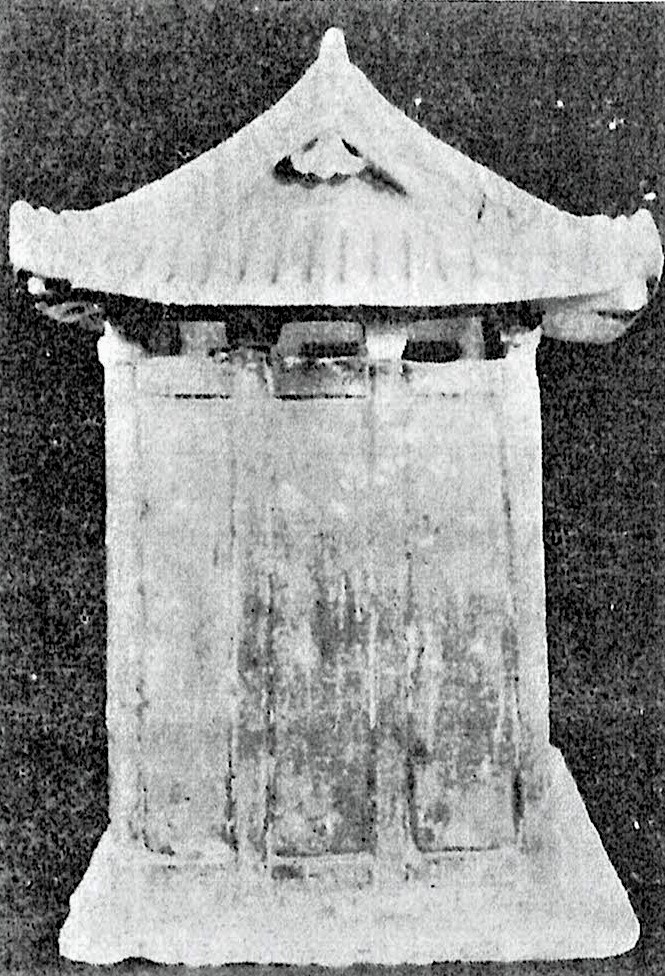

その点、当時の副葬品として死者と共に葬られる陶製の家形模型は、まさにその時代の建物を描写しているわけですから、当時の形式を知るには格好の資料となります。

五代後蜀期(934 – 965)に四川省で発掘された明器の建物(画像5)の破風に懸魚が飾られていることからも、この時代に懸魚は間違いなく存在していたことがわかります。

唐代の懸魚

中国最古の現存する木造建築は唐代(618 – 907)のものです。 唐代末期に行われた仏教に対する激しい弾圧により、唐代以前に建立されたほぼ全ての仏教寺院が破壊され、現存する唐代建築はわずかしか残っていません。山奥の目立たぬところで信仰を集めてい たおかげで、奇跡的に難を逃れることができたのでしょう。

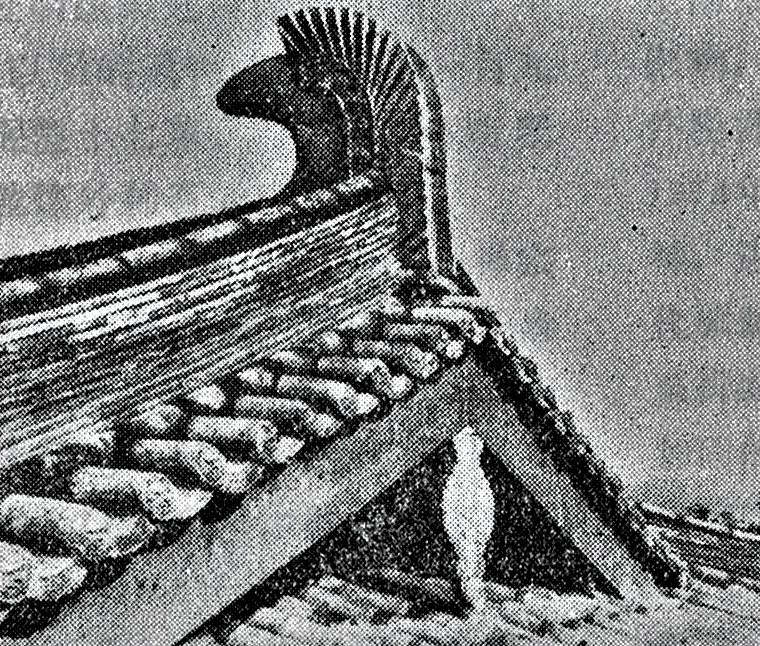

そうした中の最古の木造建築が、山西省の五台山に残る南禅寺大殿です。大殿は782 年に建立され、何度も修理を繰り返し、1974年の全面修理の際には垂木や屋根などは復元修理されました。そのため、破風に取り付く懸魚(画像6)が、唐代の形式を引き継いで いるのか、想定復元されたものか、詳しい情報はわかりません。

そこで、敦煌の莫高窟壁画を手掛かりに懸魚を探すことにしました。莫高窟は4世紀から千年の間彫り続けられてできた石窟寺院です。

ここに描かれた建築物の壁画に注目し、懸魚の存在を確かめてみました。盛唐期である8世紀の寺院建築壁画(画像7)にも、7世紀初唐期の寺院壁画(画像8)にも、懸魚を見出すことができました。

唐代の「営繕令」では《高官の屋舎には懸魚などの飾りを屋根につけるべし、官位の低いものは懸魚などをつけてはならない》と定められており、厳しい等級制度において、懸魚は身分の上下を表す重要な要素であったことがわかります。

さて、今回はここまで。

中国の懸魚を巡る探検は、まだまだ続きます。

- 画像1:劉敦楨主編・建築科学研究院建築史編委会編写『中国古代建筑史』(中国建築工業出版社1984)P299

- 画像2:劉敦楨『劉敦楨全集』第9巻(中国建築工業出版社1980)P191 図117-2

- 画像3:徐光冀(総監修)古田真一(監修・訳)『中国出土壁画全集4』(科学出版社東京2012)P89-88 倣木建築楼閣図

- 画像4:馬曉「四川眉山報恩寺元代大殿」(『文物』第7期 2018)P86

- 画像5:成都市博物館考古隊「五代後蜀孫漢韶墓」(『文物』第5期 1991)P19

- 画像6:祁英涛・柴泽俊「南禅寺大殿修復」(『文物』第11期 1980)P74

- 画像7:徐光冀(総監修)古田真一(監修・訳)『中国出土壁画全集4』(科学出版社東京2012)P180 171

- 画像8:徐光冀(総監修)古田真一(監修・訳)『中国出土壁画全集4』(科学出版社東京2012)P100 懸山屋頂